フェスティバル最終日、

ヘトヘトになって宿に戻り

ちょうど居たベンとジョニーと話し始める。

店はどうだった?先生たちはどうだった?

色々ケアして質問してくれ、もろもろ報告。

「スゴいじゃん!おめでとう!!」

握手どころかハグでお祝いしてくれた。

共に過ごした運営スタッフ陣の中でも

とりわけ大好きな2人、ありがとう。

そっちこそどうだった?

ジョニーに聞く。

「ああ、今日、辞めてきたよ。

もう明日から彼ら(Lake of Stars)のためには働かない。

ずっと悩んでたけど辞めると決めたらすっきりしたよ。」

まったく予想外の回答に最初意味が分からなかったが、

チャリティショップでいっぱいいっぱいだった僕らののすぐ隣で、

まったく違うドラマがあったのか。

ジョニー・メラー50歳。

彼に会いに来たのが全ての始まりだった。

*

今回ジョニーはメインオーガナイザーであるウィルのたっての頼みで

フェスティバルのバーやステージの建築を任されていた。

ウィルはジョニーが昔リバプールに持っていたバーの客で

ウィルはそこでUK No.1 クラブナイトに選ばれたという

「Chibuk Shake Shake」(そう、あのCHIBUKU!)

というパーティを立ち上げたという経緯がある。

僕らが合流したフェス開催の約3週間前から

毎日現場に足を運び、町に材料を調達に走り、

藪に入って木材を切り出し、忙しい毎日を過ごしていた。

彼とは本当に色々な話をした。

そして本当に多くを学ばせてもらった。

例えば彼はかなり信じられないレベルで、人の名前を覚えている。

僕らが3週間ぶりに突然彼を訪問したときも、

ヘイユーキ!と僕の名前を覚えていた。

1回食事を一緒しただけなのに。

名前を覚えてもらうというのは本当に嬉しいものだった。

僕だけじゃない、一緒に働いている現地の建築スタッフも

宿やホテルのスタッフの名前も1度聞いたら絶対に忘れない。

彼は知っているんだ。

名前を覚えるというシンプルな行為によって

「I know you」「I care about you 」

と伝えることで、相手がどれだけ幸せになるのか。

人がどれだけ他人からの関心、そして愛を求めているのか。

ある時彼の結婚式の話を聞いた事がある。

イングランドでは結婚式の冒頭に新郎がスピーチをするのだが

伝統的に最初に新婦への愛を誓うのだと言う。

ただ当日の朝、机に向かいスピーチを考えていた時ふと気づいたと言う。

自分は自分の父親に愛を伝えた事があるだろうか?と。

なんで妻を愛しているなんて当たり前の事をわざわざ言うのだろう?と。

彼はスピーチの冒頭に、生まれて初めて、

父親に面と向かって「I Love You」と伝えたと言う。

そして残りのスピーチは出席者それぞれに、

それぞれの目を見てありがとうとI Love Youを伝えるものだったと言う。

妻のマキシ曰く、会場全員が泣いていたという。

(はるおにセクハラをうけ苦笑いのマキシ。てかはるおの顔でかっ!!)

彼は愛の人だった。

かと言っていわゆる「いい人」って感じじゃないのがまたいい。

話をしてるとfu*kingは連発するし

大物アーチスト達のツアーマネージャーとして世界中を周っていた

昔の話を聞く限り相当のやんちゃ者だったのは間違いない。

彼はいつの間にか僕にとって師のような存在になり、

初めて小学校の先生たちにショップ出店の話を持ちかける時など

「どうしたら彼らの信頼を勝ち取れるだろうか?」

と相談しに行ったものだった。

*

ある日僕らがホテルの庭の席でネットをしながらくつろいでいると

ジョニーが真っ青な顔をして来たかと思うと、

僕らの席に座るなり声を出して泣き出した。

朝近くのローカル保育園を訪ねたら

1人の女性が小さな小さな小屋で

70人の孤児や子供たちの世話をしていたと。

昼食は弁当を持参した子供の分を全員で分けていて

10人分の小さな食事を70人で分け合っていたと。

彼女は貧しい親からお金を取れないと毎日朝から晩まで

無料でそのサービスを行っているのだと。

こんな悲しい、切ない風景を見た事が無い。

かたや自分は数十万円の予算でバーを作ってる。

やるせなくて、悔しくて、と、涙を流して説明してくれた。

一連の出来事は突然で、夢みたいなものだったが、

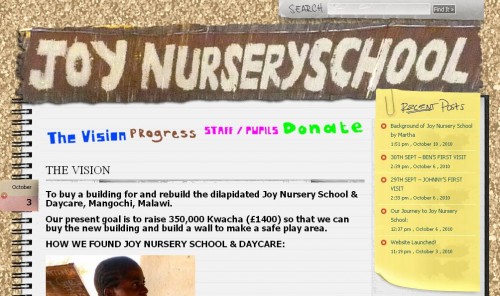

数日後、ジョニーはベンと共に寄付を募るホームページをつくり、

最終的には数十万円を集めて

彼女のために新たなビルを建てるプロジェクトを開始した。

(現在彼女は小屋のために毎月賃料を自腹で払っているらしい)

彼は君らのプロジェクトにインスパイアされたんだ、

種を巻いたのは君らだよ、と言ってくれた。

本当に本当に、嬉しかった。

*

そんな彼が、どうしてLake of Starsでの仕事を

辞める事になったのか。

「運営スタッフの僕の建築スタッフ達に対する

扱いがひどすぎて我慢がならなかったんだ。

直前に突然来た白人たちがエラそうにして

約1ヶ月間も炎天下でステージを作り続けた

彼らへ敬意も全く見せない。」

「ある時は1人を会場から追い出した事もあった。

彼らは生まれて一度もコンサートも行った事も無いんだ、

入場リストバンドが何かなんて知るわけもない。

それをしてない黒人が何を言っても聞いてもらえなかった。」

ジョニーは僕の今まで見た誰よりも

ローカルの中に溶け込んでいる外国人だった。

常にローカルと一緒に過ごし、夕飯も毎晩どこかに招待されていた。

村中の人々は「俺もジョニーを知っている」と嬉しそうに話していた。

「ローカルと触れ合う」とかそんなレベルではなく

本当の意味で対等の目線で彼らと向き合い、

彼らに愛を注いでいたのだと思う。

だからこそ、許せなかったのだろう。

彼はそれを「認識の無いレイシズム」と呼んだ。

黒人を二ガーと呼ぶような分かりやすい人種差別意識ではなく

無意識にどこかローカルを下に見るような感覚。

自分はエアコンの効いた部屋で200クワチャのスプライトを飲んでる間

ローカルの建築スタッフが水道水を飲んで炎天下で釘を打っていても

何も感じない、そういう感覚。

ただ、それで仕事辞めるか?

仲間と仲違いするか?

びっくりした。

そして、ジョニーは強い正義感と共に戦ってるんだ、と思った。

この大きな世の中のシステムのような潜在意識と。

すると、自身の中に潜むレイシズムに気づき、

ガーンと頭を殴られたようなショックを受けた。

差別意識は多かれ少なかれ誰もが持っているものだと思う。

ある所を越えた人はレイシストと指をさされるだけで

認識されていないレイシズムは世の中どこにでもある。

それら全てが必ずしも悪いと言っているのではなく、

そういったものとどのように対峙するのかが重要だと思う。

自身の基準を持って疑問を持ったり批判したり戦ったりする、

そういった正義感を自分は持っていたのか・・・?

「そういうもの」としてやりすごしてこなかったか・・・?

自分もまた、この大きなシステムも一部だったんだ。

*

3日間の中で流れていった風景が蘇ってきた。

会場内でステージを見たそうにそわそわしてたケニース。

(行っておいでと言うと嬉しそうに飛んでいっていた)

「今夜ジョニーのパスで会場に入るんだ~!!」

と見た事が無いほどウキウキしていた宿のスタッフアンジェラ。

(パスを不正に手に入れたと疑われ結局はジョニーが呼び出されることになったそうだが・・・)

会場の外で耳を壁につけていた沢山の子供たち。

最終日の荷物の搬出を手伝ってくれた高校生たちが

別れ際にモジモジしながらリストバンドをくれない?と言ったこと。

もうひとつのLake of Stars、

それは僕らでもジョニーでもなく、

この村で育ち過ごし、この村を守ってきた、

ローカルにとってのLake of Stars、

これに目を向けるべきだったんだ。

フェスの入場チケットは1万クワチャ(6千円)。

1日2-300クワチャで生活する一般ローカルには

逆立ちしても手が出ない超高級イベントだ。

これが自分の村で行われるというのは彼らにとってどういう事だったのか。

憧れのアーチストが近くに来るという興奮、

ただ何か「スゴいもの」が行われるというそわそわ感、

「白人たちがカッコいい事やってる」という憧れ、

一部フェスでプレイできなかった地元のアーチスト達による

サボタージュコンサートが裏番組で行われるというような事はあったが、

ほとんどの人々は好意的で、そして興奮していた。

だから外の壁にしがみついてその興奮を味わおうとしたし、

アンジェラやコチェの先生など一部のラッキーな人々は

浮き足立って人生初めての体験を楽しんでいたんだ。

気づいたらテントの中で泣いていた。

彼らがどんな気持ちなのかに全然気づいていなかった自分、

そして何より、「僕らは彼らが持っていないものを持っている」

その事実が、切なくて悔しかった。

人間的に優れているわけでもなんでもないのに、

ただ日本に生まれたというだけで、

彼らが壁にしがみつくフェスの入場チケットをポンと買える、

経験済みだから浮き足立つこともなくクールにエンジョイできる、

このinequalityが悔しくて、悔しくて、涙が止まらなかった。

*

これは卑下でも自己批判でもなんでもない。

僕はレイシストマザーファ*カーでもないし、

コチェスクールの先生たちと強い絆を作れたと誇りに思っている。

ただ、より深い意味でのローカルリスペクトと、

レイシズムやinequolityを含む世の中の大きなシステムのようなもの、

それに気づかせてくれたジョニーへの感謝の投稿だ。